ご葬儀の豆知識

ご葬儀の豆知識

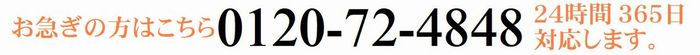

葬儀・告別式でのご焼香の作法について(浄土真宗の場合)

仏教では、葬儀をはじめ、さまざまなご法要の折りに必ずご焼香をします。これにはお仏前を荘厳することによって敬虔な心をささげるという意味や「香は信心を運ぶ使い」といって、仏さまに信心をお伝えするという意味があります。一般的なご焼香の仕方について紹介いたします。

ご焼香の順序

1. 遺族に一礼して焼香台のある仏前に進みます。ご本尊と遺影を仰ぎ頭を下げて黙礼します。

2. 右手で香をつまみます。

3. 香炉に静かにくべます。お西は一回、お東は二回です。額のところまで押しいただきません。

4. お焼香が終わりましたら最後に合掌一礼して退きます。お西は合掌一礼いたします。お東はお寺様・遺族に一礼し、退きます。

各宗派の作法について

| 宗旨(本尊) | 宗祖 | 焼香 | 線香 | 法名/戒名 |

|---|---|---|---|---|

| 浄土真宗本願寺派 (阿弥陀如来) | 親鸞 | おしいただくことなく1回 | 折って横にする | 法名 |

| 浄土真宗大谷派 (阿弥陀如来) | 親鸞 | おしいただくことなく2回 | 折って横にする | 法名 |

| 浄土宗 (阿弥陀如来) | 法然 | おしいただいて3回 | 1~3本立てる | 戒名 |

| 曹洞宗 (釈迦牟尼仏) | 道元 | 1回目はおしいただき、2回目はおしいただかない | 1本立てる | 戒名 |

| 臨済宗 (釈迦牟尼仏) | 栄西 | おしいただいて1回 | 3本立てる | 戒名 |

| 真言宗 (大日如来) | 空海 | おしいただいて3回 | 1本立てる | 戒名 |

| 天台宗 (阿弥陀如来・釈迦如来) | 最澄 | おしいただいて1~3回 | 1~3本立てる | 戒名 |

| 日蓮宗 (本門の本尊大曼荼羅) | 日蓮 | おしいただいて1~3回 | 1~3本立てる | 法号 |

※地域やお寺様によって多少異なる場合があります。

葬儀・告別式の服装について

葬儀、告別式に参列する時の、一般会葬者の服装は通常は礼服です。特に親しい間柄でない場合、黒めの平服でもかまいません。男性はダークスーツに黒のネクタイ、黒い靴。女性は、黒や地味な色のスーツ、またはワンピースに黒い靴でかまわないでしょう。その際、なるべく光沢のあるものは避けるようにしましょう。

香典について

香典は死者に香をお供えする代わりに、金銭を差し出すという意味がありました。昔から葬儀の時には色々と費用がかかります。そこで地域の人々が助け合うという目的で米や食物などをお供えし香典といわれていました。

表書き:「御香典」とします。

持参方法:地味な色の袱紗(ふくさ)に包みます。お札は新札を避け、やむを得ない場合は一度折り目を入れます。

差し出し方:受付で渡す場合は、表書きの名前を相手側に向けて差し出します。受付がない場合は祭壇に供えます。通夜と葬儀両方に出席する場合は通夜に持参します。

郵送する場合:現金香典袋に入れ、出席できない理由と故人を偲ぶ手紙などを同封して現金封筒で送ります。

ご葬儀のしきたり

ご葬儀のしきたり

神棚封じ

神棚は扉を閉め、白い紙で封じます。これは死の穢れ(けがれ)を避ける意味があると考えられますが、仏教的立場からは特に意味はありません。

北枕

仏教では、遺体を安置するとき釈尊入滅の際の姿勢にならい、頭を北にして寝かせます。このことを北枕・枕返し・頭北面西・頭北面西右脇臥などと言います。北枕にできない場合は、都合のよいように寝かせてかまいません。

戒名/法名

戒名・法名は、仏門にはいった者につける名前です。仏門に帰依したという意味とともに仏のさとりに入ったという意味をも含んでいます。信仰の篤い人は、生前に仏弟子となって、宗派の本山から与えられますが、一般的には葬儀の際に僧侶から与えられます。

分骨

釈迦入滅の折、荼毘(だび)にふされた仏舎利は八ヶ所に分骨され弟子たちの手でそれぞれ手厚く供養されたのが分骨の始まりです。遺骨は郷里にある先祖代々の墓に分骨されたり、真宗では本山の御廟へ分骨します。

忌明け

仏教では35日・49日の法要、神道では30日祭・50日祭をもって、忌明けとします。宗派によっては、この間を中有または中陰と呼び、忌明けを満中陰と呼んでいます。中陰の間は死者の霊魂は、この世にとどまり、49日の満中陰を迎えて死後の行き場所が決まり、冥土へとたどり着くと言われています。

ろうそくの火は息を吹いて消してはいけない?

A. ろうそくの火は息を吹きかけて消すのではなく、手のひらであおいで消すのが礼儀となっています。これは本来、人は不浄(清らかではない)であり、その不浄の息をかけて消すことは仏様に申し訳ないという気持ちの表れでもあります。そのため、ろうそくの火は手のひらであおいだり、ろうそくを振ったりして火を消すようにします。

父の法事、命日の一週間後の日曜はダメ?

A. 法事は命日を過ぎて営まないのが慣習となっています。それは亡くなった方に対する思いやりであり、もの言えぬ故人に対する心遣いからきたものでもあります。法事は招待する方々の都合も考えて、命日よりも前の休日を選ばれるのがいいでしょう。命日よりも前であれば1ヶ月程度の期間は差し支えないといわれます。